ヨギボーやビーズクッションで快適に過ごしたいのに、最近体がかゆくなったり、くしゃみが止まらなくなったりしていませんか?

ビーズクッションは洗濯や掃除に制限が多く、衛生状態が気になりますよね。

ヨギボーは通気が限られ、汗や皮脂・ホコリが重なるとダニが繁殖しやすい環境になりがちです。

ただし、原因を押さえた正しい手順をとれば、毎日使っても清潔な状態をキープできます。

たとえば、クッション近くに誘引型のダニ取りシートを設置して数を減らし、カバー洗濯+完全乾燥と周辺の除湿・換気を組み合わせれば、ダニ発生リスクを軽減できます。

「ダニ捕りくん」は天然由来成分を使用しており、小さなお子さまやペットがいる家庭でも取り入れやすいのが魅力です。

本記事では、ダニが増える理由を通気・湿度・汚れの観点から解説し、すぐにできる対策や具体的なグッズを紹介します。

ヨギボーを安心・快適に使い続けたい方は、この記事を参考に簡単に続けられるダニ対策の正解を身につけてください。

相性抜群の『ダニ捕りくん』を活用しよう!

設置するだけで周りのダニを捕獲・死滅させられる「ダニ捕りくん」は、洗濯や乾燥に制限があるヨギボーやビーズクッションとの相性抜群です。

- 置くだけで周囲のダニを捕獲・死滅させられる

- 天然由来成分を使用しているため、人体への悪影響の心配がない

- 効果持続が3カ月と長く設置する手間が少ない

ヨギボーやビーズクッションの近くに設置すれば、周囲に潜むダニを退治できます。

洗濯や乾燥などの根本的なダニ対策が難しいクッション類との相性がよく、手間をかけずに安定した効果が見込めます。

天然由来成分を使用しているため、体に触れても問題がなく、安心して設置できる点もポイントです。

- ヨギボー周辺のダニ対策をしたい方

- ダニ対策に手間をかけたくない方

- ヨギボーを長期間安心して使用したい方

- 家庭内にいるダニの数を減らしたい方

\ ヨギボー周辺に設置するだけでダニを一掃する/

ヨギボーやビーズクッションにダニが繁殖する原因

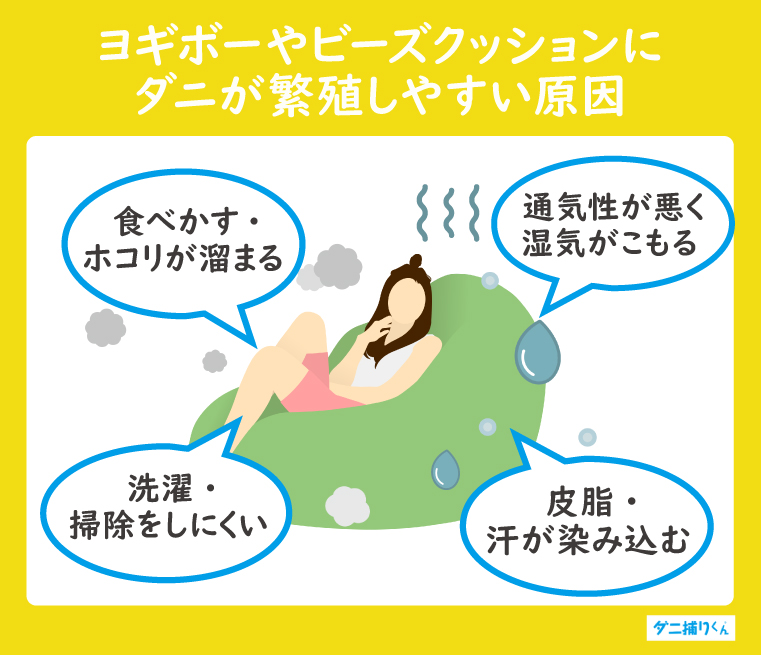

ヨギボーやビーズクッションでダニが繁殖しやすいのは、ダニが好む環境条件を満たしやすい構造と使用方法にあります。

主な原因は、以下の3つです。

上記のようなダニが好む環境を作ると、増加や繁殖の原因になります。

それぞれの原因について詳しく解説するので、ダニ対策をする前の基礎知識として理解しておきましょう。

通気性が悪く湿度が上がりやすい

ヨギボーやビーズクッションを床直置きや壁づけで設置すると、空気の通り道が少なくなり、内部・周辺に湿気がこもりがちです。

相対湿度が60%・温度が25℃~30℃になるとダニが繁殖可能(※)となり、増加を促す恐れがあります。

※参照:J-Stage「繊維製品のダニとその対策」

たとえば、室内の湿度が50%の場合でも、床直置きや壁づけの部分のみ湿度が60%を超えると、局所的にダニが増加してもおかしくありません。

また、ヨギボー内の湿度が高い状態が長引くと、カビや臭いの原因にもなります。

皮脂・汗・ホコリ・食べこぼしが溜まりやすい

ヨギボーはクッションとして使用する性質上、座面や縫い目に皮脂や汗・ホコリが蓄積しやすい傾向にあります。

さらに、ヨギボーの周辺で頻繁に食事や間食をとる場合は、食べこぼしも蓄積するでしょう。

皮脂や汗・ホコリ・食べこぼしはダニの主なエサ(※)で、結果的にヨギボー周辺はダニの住みか・繁殖場所となります。

※参照:福島県「ダニを増やさないために」

上記のサイクルによりダニが集まり、健康被害のリスクが高まります。

日常的に洗濯・掃除をしにくい

ヨギボーはアウターカバーのみ洗濯可能で、ビーズの入ったインナーは洗濯できません。

そのため、手入れがしづらく、常に清潔に保つのは簡単ではありません。

定期的な洗濯や掃除を怠るとダニのエサが付着し、繁殖の原因になります。

アウターカバーは比較的簡単に手入れができますが、清潔に保つためにはインナーの手入れも不可欠です。

ヨギボーの公式ページでは、以下のお手入れ手順が推奨されています。

- アウターカバーを外して裏返す

- 洗濯機の「非常に弱いモード」で洗う

- 乾燥させる

- インナーにカバーを取り付ける

日常的に実施するには手間がかかりますが、ダニを発生させないためには必要な手入れです。

家の中にいるダニの種類

屋内にいる主なダニは下記の4種類です。

- ヒョウダニ(チリダニ)

- コメダニ

- ツメダニ

- イエダニ

この中でもイエダニは人に対する吸血被害を起こすダニ類。

他3種は吸血被害こそないものの、アレルギー原因やかゆみ被害を引き起こす危険があります。

ダニが繁殖してるサイン

「ビーズクッションに座ったら体が赤く腫れてかゆい」

「ビーズクッションに座ってたらチクチクする気がする…」

このようなことがあれば、ダニが繁殖している可能性があります。

ダニは一度増えてしまうと退治するのはなかなか難しく、ちゃんとお手入れしてるつもりでも気づかないうちに繁殖してしまってることも。

ダニは増えてしまうことでさまざまな健康被害を引き起こす原因になってしまいます。

ヨギボーやビーズクッションに潜むダニが原因の健康被害とは?

ヨギボーやビーズクッションに潜むダニ(ヤケヒョウダニやコナヒョウダニ)は、以下の健康被害をもたらす可能性があります。

- アレルギー性鼻炎

- 気管支喘息

- アトピー性皮膚炎

- アレルギー性結膜炎

上記の健康被害は、主にダニの死骸やフンが原因のアレルギー疾患であり、生きたダニによる疾患ではありません。

ただし、生きたダニの増加=ダニの死骸やフンの増加のため、健康被害を予防するためにはダニが増加しない環境を作る必要があります。

夏の気温・湿度の上昇とともに増えたダニの死骸やフンの蓄積により、ダニ由来のアレルゲンは秋に増加しやすい特徴があります。

ダニの健康被害は季節を問わず存在しますが、夏から秋にかけて増加しやすい特徴を覚えておきましょう。

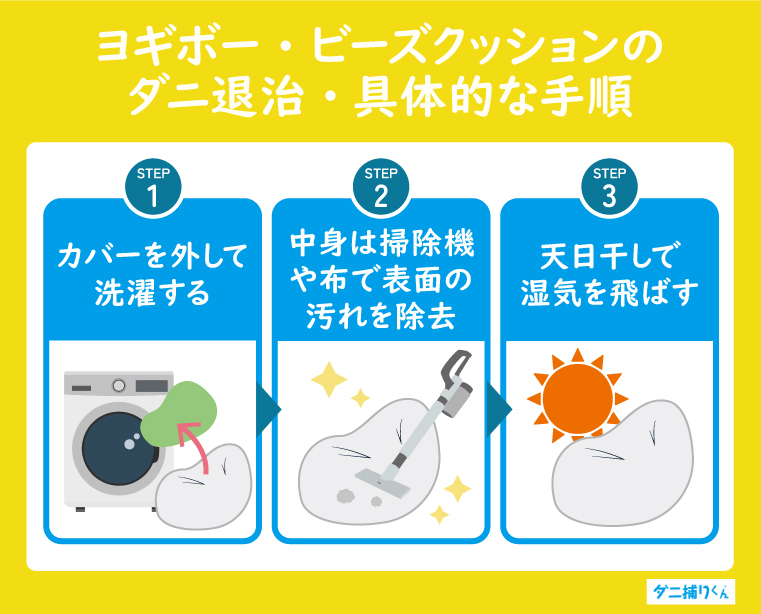

ヨギボーやビーズクッションのダニ退治はどうすればいい?具体的な対策手順

ヨギボーやビーズクッションのダニ退治では、以下3つの方法が効果的です。

いずれも気軽に取り入れられる対策のため、すぐに実行できる方が多いでしょう。

それぞれの詳しいやり方やポイントを解説するので、ヨギボーやビーズクッションのダニが気になる方は試してみてください。

カバーを外し洗う

まずは、以下のポイントを踏まえてアウターカバーを外して洗いましょう。

- 表向きで洗う(裏返すと裏面の耐水加工が劣化する)

- 弱モードで洗う(おしゃれ着や手洗いなど)

- 洗剤は中性洗剤(漂白剤や蛍光剤が入った洗剤は不可)

- 洗った後は完全乾燥

上記のポイントを見て分かるとおり、カバーと言えど非常にデリケートに扱う必要があります。

上記以外の洗い方をすると、カバーの破損や劣化につながるため注意してください。

インナーは表面の手入れ

ヨギボーやビーズクッションのインナーは洗濯不可で熱に弱いEPSビーズを使用しているため、表面のケアが基本の手入れです。

インナーの表面が汚れた場合は、水を含ませた布で汚れを拭き取りましょう。

拭き取りの際に濡れた場合は、通気性の良い場所で陰干しをしてください。

インナーに湿気がある状態でアウターカバーを装着すると、湿気が溜まる原因になるので、拭き取り後は必ず完全乾燥させましょう。

天日干しをする

ヨギボーやビーズクッションの乾燥・消臭には、天日干しも効果的です。

ただし、外カバーは色あせや劣化を防ぐため、日陰で干すほうがよいでしょう。

インナーも熱に弱いため、長時間の天日干しはおすすめできません。

天日干しはあくまでも乾かす目的であり、除菌や殺ダニについては別の対策が必要です。

天日干しの後は、掃除機の弱モードでダニの死骸やフンを吸引すると、より清潔な仕上がりになります。

ヨギボーやビーズクッションをダニから防ぐ主な予防方法

ヨギボーやビーズクッションにダニを引き寄せないためには、以下の3つの予防方法が効果的です。

上記の方法でダニ予防をすれば、ダニの発生を未然に防げます。

ヨギボーを買ってすぐの状態から取り入れれば、ダニの不安を感じずに過ごせるでしょう。

また、ダニ対策後に実施すれば、家庭内のダニを減らす効果もあるので、健康被害の有無にかかわらず取り入れてみてください。

通気性を確保する

ヨギボーやビーズクッションのダニ予防では、通気性の確保が効果的です。

目安として、ダニが繁殖できる湿度60%を下回るように対策をしましょう。

通気性を確保するために主な対策を以下にまとめました。

- 壁から10センチ以上離して設置する

- 床直置きを避ける

- 部屋の換気をする

- 窓際に長時間設置しない

通気性を確保する基本的な考え方は、風の通り道を作ることです。

たとえば、床に直置きすると接地面に湿気が溜まりやすくなりますが、ラグやすのこ・マットの上に置くと、ヨギボーの下に空気が通るための空間ができます。

空気の通り道を作ることで循環が生まれ、湿気が溜まりにくくなります。

また、部屋の換気や除湿など、空間自体の湿気対策も効果的です。

カバーの表面をケアする

ヨギボーやビーズクッションのカバー表面に付着したフケや皮脂・食べかすなどをこまめに取り除くと、ダニが集まりにくい状況を作れます。

カバー表面をケアする具体的な方法を以下にまとめました。

- 粘着クリーナー(コロコロ)

- 掃除機を弱くかける

- カバーの洗濯・完全乾燥

粘着クリーナーは手軽に利用できるため、普段のケアに最適です。

掃除機は少し手間がかかりますが、縫い目やスキマにあるごみを吸い取れるため、週1回を目安にかけるとよいでしょう。

カバーの洗濯はダニ予防に効果的ですが手間がかかるため、月1回を目安に実施してください。

ダニ対策グッズを活用する

ヨギボーやビーズクッションは洗濯や乾燥に制限があるため、掃除だけでのダニ対策には限界がありますが、ダニ対策グッズを活用することでダニ予防の幅を広げられます。

たとえば、誘引型ダニ取りシートは設置するだけでダニを集めて捕獲・死滅させる効果があり、ヨギボーの周辺に置くと効果的です。

また、除湿剤や消臭剤を活用し、ダニが集まりにくい環境を作るのもよいでしょう。

ダニ対策グッズについては「ヨギボー・ビーズクッション周りで使えるダニ対策グッズ」で詳しく解説しているので、ぜひ確認してみてください。

おすすめしないダニ対策

ダニ対策には様々な方法がある一方で、上記2つの対策はおすすめできません。

おすすめできない理由を解説するので、効果的なダニ対策を行うために役立ててください。

クッションの中身を入れ替える

ヨギボーや一部のビーズクッションは中身を入れ替えられるタイプもあります。

中身を入れ替えることでダニを減らすことをできる可能性はありますが、確実にダニを退治するという面では不十分です。

クッションのカバーにもダニは潜んでいるので、中身だけ変えても効果を実感できないかもしれません。

クッションを丸洗いする

そもそもビーズクッションは基本的に丸洗いが推薦されてない場合が多いです。

また中身のビーズが熱に弱く乾燥機を使えないため、カビが発生したり破損するリスクがあるということを覚えておきましょう。

ヨギボー・ビーズクッション周りで使えるダニ対策グッズ

ヨギボーやビーズクッションの周りでは、以下4つのダニ対策グッズを併用すると効果的です。

とくに誘引型ダニ取りシートは、手軽かつ確実にヨギボー内のダニの数を減らせます。

また、複数のダニ対策グッズを組み合わせて使用すると効果が高まるため、ほかのグッズとの併用もおすすめです。

ここからは、それぞれのダニ対策グッズについて詳しく解説するので、家の環境に合うグッズを探してみましょう。

誘引型ダニ取りシート

誘引型ダニ取りシートは設置するだけでダニを減らせるため、高温処理や丸洗いが難しいためヨギボーとの相性抜群です。

座面の下や床との接地部・ラグの下など、ヨギボーやビーズクッションの近くなら幅広い場所に設置でき、簡単に安定した効果を得られます。

誘引型ダニ取りシートの効果を安定させるコツは、使用期限を守ったうえでの常設です。

使用期限を過ぎた誘引型ダニ取りシートを放置すると逆効果になる場合もあり、利用するなら期限を守らなければなりません。

たとえば、「ダニ捕りくん」は設置期限が3カ月と長めなため、比較的少ない手間で安定して利用できます。

さらに、人体やペットに悪影響を与えない天然由来成分を使用しているため、ヨギボーの近くにおいても安心です。

ヨギボー周りのダニ対策として、まずは「ダニ捕りくん」を活用してみてください。

\ ヨギボーと相性抜群の誘引型のダニ取りシート /

防ダニスプレー

防ダニスプレーにはダニを遠ざける効果があるため、ダニを近づかせたくない場所に使うと効果的です。

しかし、誘引型のダニ取りシートの近くでは、ダニを引き寄せる成分と遠ざける成分が干渉しあい、両者の効果を発揮できません。

そのため、同じエリア内での誘引型ダニ取りシートとの併用は避けましょう。

たとえば、部屋のドア付近や過去にダニが発生した場所など、使用箇所を限定すると効果を活かせます。

ダニ取りシートと防ダニスプレーを効果的に併用したい方は、以下の記事で正しい使い方や選び方を確認してみてください。

除湿剤・消臭剤

ダニの活動を根本から抑えるには、除湿剤や消臭剤も効果的です。

ヨギボー周辺環境を乾いた清潔な状態に保てれば、ダニの発生自体を抑えられます。

たとえば、窓際付近にヨギボーを設置している場合は、塩化カルシウム系の除湿剤を周りに置くとよいでしょう。

竹炭や重曹などの消臭・調湿材は小袋に入れて使用すると、湿度のコントロールと消臭に役立ちます。

根本的にダニが発生しづらい環境を作りたい方は、除湿剤や消臭剤も併用しましょう。

替えカバーや中材

洗い替え用のカバーを用意してローテーションすれば、月1回程度の洗濯と完全乾燥を無理なく回せます。

また、使用中のヨギボーがへたってきたら、公式の補充用ビーズで中材を定期的に入れ替えるのも有効です。

へたりは通気性の悪化やホコリだまりの増加につながりやすいため、張りを戻すことで衛生状態を維持できます。

カバーや中材はヨギボー公式ストアで購入できるので、確認してみてください。

ヨギボー・ビーズクッションのダニ対策に関するよくある質問

ヨギボー・ビーズクッションのダニ対策について、以下3つの質問が多く寄せられました。

ここからは、多くの方が抱く疑問について詳しく解説するので、ダニ対策の知識として取り入れてください。

ヨギボーやビーズクッションから粉が出る時の対策は?

ヨギボーやビーズクッションから粉が出るときは、以下の順番に対策を進めてください。

- 粘着クリーナーとアウター洗濯

- カバー交換

- リペアを検討

まずは手軽に試せる粘着クリーナーとアウター洗濯で、粉を取り除いてみましょう。

製品保護の目的で塗布されている「マグネシウム(人体には無害)」が出ている場合は、上記の対応で解決します。

それでも粉が出続ける場合は、カバーが原因の可能性があるため、カバー交換を検討してください。

カバー交換をしても粉が出続ける場合は、リペアサービスを検討しましょう。

リペアサービスの利用にはコストがかかるため、まずは問い合わせてから利用するのがおすすめです。

ヨギボーやビーズクッションに布団掃除機は使える?

ヨギボーやビーズクッションは熱に弱い製品のため、布団乾燥機の使用は推奨されておらず、使用はおすすめできません。

もし、ヨギボーやビーズクッションの湿気対策や熱でのダニ対策がしたい場合は、天日干しをするとよいでしょう。

ただし、ヨギボーやビーズクッションは熱に弱いため、表面温度が上がりすぎない日陰で行うのがおすすめです。

ヨギボーやビーズクッションのダニは天日干しで死滅する?

ヨギボーやビーズクッションのダニを、天日干しで完全に死滅させるのは難しいでしょう。

ダニ対策として天日干しは有効な手段で、内部の湿度低下に期待できます。

たとえば、天日干しとカバー洗濯・ダニ取りシートなど、複数の対策を併用すると効果が高まります。

ダニを死滅させるためには天日干しだけでは不十分ですが、併用することで高い効果を得られるでしょう。

ヨギボー・ビーズクッションのダニ予防で健康被害が出る前に対策しよう

ヨギボーやビーズクッションのダニは、原因を理解して対策すれば健康被害を未然に防げます。

室内の湿度を上げずに皮脂やホコリ・食べカスを持ち込まなければ、ダニは繁殖できません。

ヨギボーがある家庭では、アウターカバーの洗濯と完全乾燥を定期的に行い、使用中は除湿運転や調湿材で湿度50~60%をキープしましょう。

さらに、日常のコロコロや掃除機がけに加え、月1回のカバー洗濯をルーティン化すると、無理なく清潔な状態を維持できます。

高温処理や丸洗いに制限があるヨギボーには、防ダニグッズの併用も効果的です。

とくに「ダニ捕りくん」などの誘引型ダニ取りシートは、クッション周辺のダニを捕獲して数を減らせるため、長期的に安定した効果が見込めます。

さらに、置くだけで使えるため、忙しい人でも継続しやすい点もポイントです

手軽にダニ対策を始めたい方は、約3カ月持続の「ダニ捕りくん」をヨギボーの近くに設置して、今日から快適環境をキープしましょう。

\ ヨギボー・ビーズクッションのダニ被害を未然に防ぐ! /