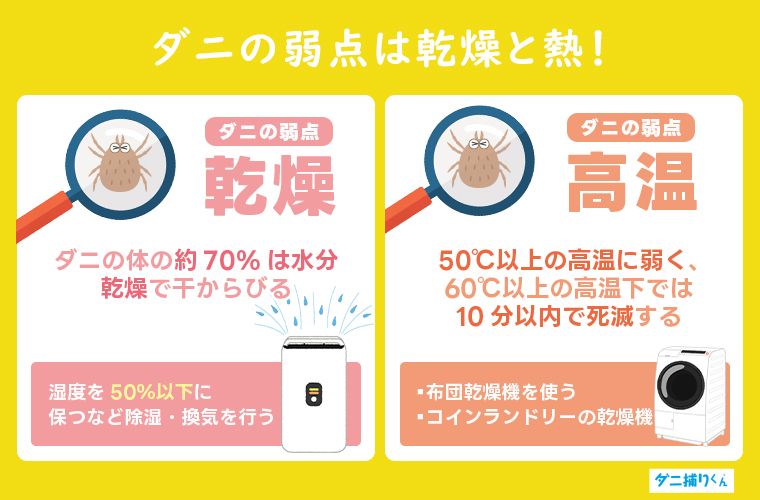

ダニには乾燥と高温という弱点があり、除湿や換気、高温乾燥などを取り入れることで対策効果がぐっと高まります。

しかし、「具体的にどんな方法が効くの?」「逆に、効果が薄い対策はある?」と感じる方もいるでしょう。

本記事ではダニの弱点や効果的な対策、効果が期待できない対策などを解説します。

また実際にダニ対策を行った人への独自アンケート調査から、「どんな方法が対策の効果を感じやすいのか」もリアルな声とともに紹介。

ぜひ最後まで読んで、ダニの弱点を味方につけた効果的な対策法を見つけましょう。

「ダニ捕りくん」は誰でも簡単に活用できるダニ捕りシートです。

- 置く・引き寄せる・捨てるの3ステップで簡単退治

- ベッドや寝具・押入れ・カーペットなど幅広い場所に対応

3ステップで利用できる手軽さと、どこにでも使える万能さを兼ね備えており、多くの家庭でダニによる健康被害を防げます。

- 手軽にダニ退治がしたい方

- お子様やペットがいるご家庭

- ダニがいる場所を特定できていない方

\家庭内のダニを発見・退治できる /

【調査概要】

調査対象:20~70代以上の男女100名

調査方法:インターネットアンケート調査

実施期間:2025年10月1日~2025年10月25日

【結論】ダニの弱点は乾燥・高温!「除湿」「換気」「高温乾燥」を意識しよう

結論から述べると、ダニの弱点は乾燥・高温であり、以下のような対策が効果的です。

- 除湿

- 換気

- 高温乾燥

ダニは高温多湿な環境を好み、湿度が60%を超えると一気に繁殖する一方で、湿度50%以下では生存や繁殖が難しくなる特性があります。

ダニの体は約70%が水分で構成されており、皮膚呼吸のように外界と水分を交換しています。

そのため、空気が乾燥すると体内の水分が蒸発し、生命活動を維持できなくなるのです。

特に、卵や幼虫は乾燥に非常に弱く、湿度が40~50%を下回ると孵化率が急低下します。

ただし、湿度が70~80%以上と高すぎる環境では、今度はカビが発生し、カビをエサにするダニが爆発的に増殖するため注意が必要です。

ダニが嫌がる香りで、一定の忌避効果も期待できる

ダニが嫌がる香りを室内に漂わせることで、一定の忌避効果が期待できます。

ダニは以下のような香りを嫌うため、アロマスプレーやディフューザーを使うことで被害を減らせる可能性があります。

- ティーツリー

- ユーカリ

- ラベンダー

- レモングラス

ただし、ダニを駆除するのではなく、寄せつけにくくなる補助的な効果に留まる点に留意しましょう。

また、ペットや乳幼児、アレルギー体質の方がいる家庭の場合、医師などに確認したうえで使用することが大切です。

ダニはどこからくる?家中に潜む種類と特徴を紹介

家中に潜むダニには、以下のように複数の種類が存在します。

家中のダニの多くは「チリダニ」ですが、個々の環境によってはほかの種類が発生する可能性もあります。

まずはダニの種類を把握し、効果的な対策に役立てましょう。

ここでは、それぞれのダニの特徴を詳しく解説します。

チリダニ(ヒョウヒダニ)

「チリダニ(ヒョウヒダニ)」は、室内に生息するダニの約8〜9割を占める代表的な種類です。

人を刺すことはありませんが、死骸やフンがアレルギーや喘息の原因となるため注意が必要です。

チリダニはホコリやフケ、アカなどをエサとし、以下のような場所を好んで生息します。

- 布団

- ソファ

- カーペット

- ぬいぐるみ

- 畳

外出時に人の衣類や物などに付着するほか、以下のような過程で家の中に持ち込まれることもあります。

- 人の衣類や物に付着

- 窓や換気口からの侵入

- 洗濯物や布団を外干しする際に付着

- 室内飼いのペットに付着

一般的に室内のダニといえば、このチリダニを指すことがほとんどです。

ツメダニ

ツメダニとは、チリダニを捕食するダニの種類です。

人の皮膚を刺すことがあり、赤い発疹やかゆみの原因になります。

腹部や内股など、露出していない部分が刺されやすく、虫刺されと比較してかゆみが長引きやすい点が特徴です。

また、チリダニを捕食するという性質上、チリダニが生息する場所にはツメダニも生息しやすくなります。

ツメダニを防ぐには、エサとなるチリダニを増やさないことが一番の対策です。

イエダニ

イエダニとは、ネズミやペットに寄生する吸血性のダニです。

宿主を経由して人を刺し、かゆみや赤みが出ることがあります。

また、小さなペットに寄生した場合、吸血によって貧血症状が発生する可能性もあるため注意が必要です。

特に、集合住宅や動物が多い環境では注意が必要であり、宿主に寄生して冬場まで生存する可能性があります。

通常、ネズミやペットに寄生して家内に侵入するため、ネズミの侵入を防ぐことが対策として有効です。

コナダニ

コナダニとは、食品やダンボールに発生する種類のダニです。

特に小麦粉などの粉ものに生息していることが多く、知らずに口にしてしまうとアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

また、粉もの以外を挙げると、乾物や穀物、ペットフードなどにも注意が必要です。

粉ものは密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管するなどの対策が有効です。

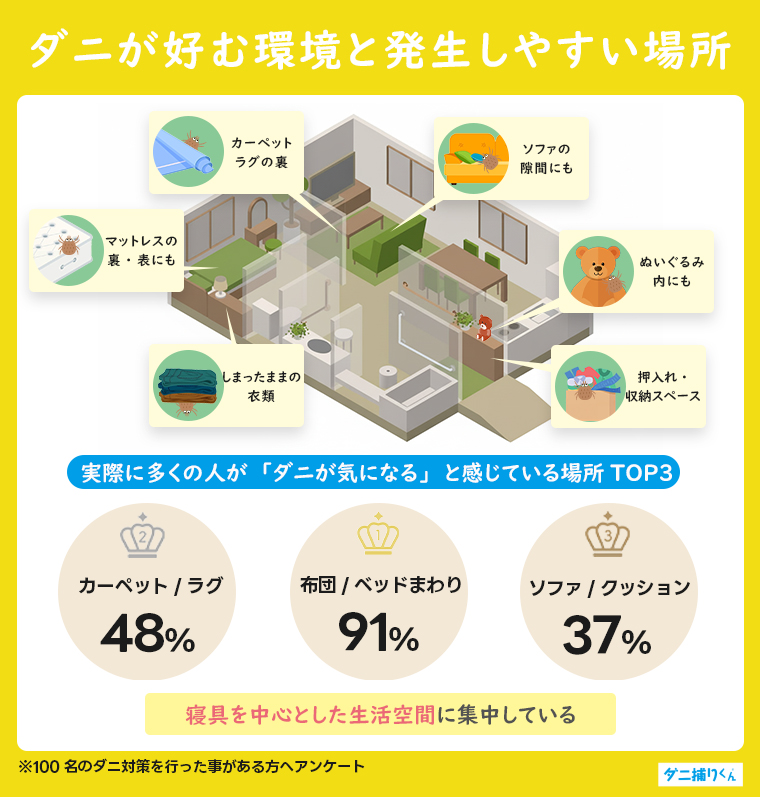

ダニが好む環境と発生しやすい場所【布製品・湿気・温度に注意】

ダニは温度が20~30度かつ湿度が60%以上の高温多湿で、ホコリや皮脂といったエサがある環境で急増します。

具体的には、室内の以下のような場所で発生する傾向があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 布団・枕・マットレス | 汗や皮脂が染み込みやすく、ダニが最も繁殖しやすい |

| カーペット・ラグ | 繊維の間にホコリや食べかすがたまりやすく、ダニやノミが発生しやすい |

| ソファ・クッション | 湿気がこもりやすく、掃除もしにくいため、ダニが繁殖しやすい環境 |

| ぬいぐるみ・カーテン | 洗濯の頻度が低い場合、ダニの温床になりやすい |

実際にダニ対策を実践したことがある人を対象に行った独自アンケート調査では、以下のような場所にダニの多さを感じる人が多い結果となっています。

- 布団・ベッドまわり:91%

- カーペット・ラグ:48%

- ソファ・クッション:37%

- 押入れ・クローゼット:26%

- ぬいぐるみ・カーテンなど:20%

- ペットのスペース: 12%

- 食品棚・キッチン: 4%

この結果からも分かるように、寝具まわりでダニを気にする人が多い傾向にあります。

特に梅雨から夏にかけては高温多湿の環境になりやすく、ダニが繁殖しやすいため注意が必要です。

湿度管理や換気によってダニが好む高湿な環境を避け、小まめな掃除によりエサを与えないことが対策の基本です。

ダニの弱点を突く!効果的な駆除・対策法を紹介

ダニの駆除や予防に効果的な主な方法は、以下のとおりです。

また実際にダニ対策を行った人を対象にした独自アンケートでは、以下のような方法に効果を感じたという回答が多く寄せられました。

- ダニ捕りシート・スプレー:48%

- 掃除機・布団クリーナーの使用:40%

- 布団乾燥機・コインランドリーなどでの高温乾燥:38%

- 掃除や換気の頻度を増やした:34%

- 除湿機・エアコンのドライ機能:13%

- アロマやハーブなどの天然成分のオイルの使用:4%

- 除湿シートの使用:8%

- 特に効果を感じた方法はない:10%

この結果からも分かるように、高温乾燥・湿度管理に加えて、シート・掃除機の使用が多くの人に支持されている傾向にあります。

次項では、実際に対策を行った方の口コミを交えながら、より効果を高めるポイントを具体的に紹介します。

駆除方法:布団乾燥機がおすすめ

ダニの駆除では、布団乾燥機の活用がおすすめです。

温度設定が可能な乾燥機・布団乾燥機の場合、50~60度以上で20~30分程度乾燥させると効果的です。

実際に布団乾燥機を使った人からは、以下のような声も見受けられました。

布団乾燥機は天日干し並みにしっかり湿気をとってくれるから、布団の隅々まで熱が伝わります。

ダニがいなくなったか確認は出来ませんが、布団乾燥機をしてから、掃除をかけると、すっきりします。

時々寝起きにくしゃみが多い日があるが、布団乾燥機のダニ退治モードを掛けるとしばらくはそういう事がないように感じる。

布団に関しては、布団乾燥機を使用して定期的にダニ対策を行なっている。

コインランドリーの乾燥機・布団乾燥機を活用する際は、以下の点に注意しましょう。

- 耐熱温度が乾燥機の温度に耐えられるかどうかを確認する

- 乾燥機に詰め込みすぎない(内部まで熱が届かない可能性がある)

ただし、家庭用の布団乾燥機はコインランドリーより温度が低く、ダニ対策モードでも60℃以上の熱風が一部にしか届かないため、布団乾燥袋で熱を全体に行き渡らせるなどの対策が必要です。

ソファやカーペット・ラグなど、乾燥機に入れるのが難しいものは、スチームアイロンや高温スチームクリーナーが役立ちますが、以下の点に注意しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 瞬間的に当てるだけでは内部まで熱が届かない | スチームをゆっくり往復させながら1箇所あたり5~10秒以上熱を当てる |

| 熱や水蒸気で色落ちや変形してしまう可能性がある | 事前に素材を確認し、目立たない場所でテストする |

| スチームをかけすぎると、床や家具に水分が残ってしまう可能性がある | カビ発生の原因になるため換気をしながら行い、最後には水分を拭き取る |

100度程度の蒸気が出るため、10分以上の処理を行うことでほとんどのダニを死滅させられます。

予防方法:湿度を50%以下に保つなど除湿・換気を行う

ダニの予防方法として、小まめな除湿や換気が大切になるため、以下のような対策を行いましょう。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 1日2回以上の換気を心がける | 1回につき5〜10分、窓を全開にして空気を入れ替える |

| 押入れ・クローゼットも換気 | 湿気がこもりやすい場所を忘れずに開けて、湿度を逃がす |

| 除湿器やエアコンのドライ機能を活用 | 梅雨や夏季など、換気だけでは湿度を下げにくい時期に効果的 |

ダニは湿度40~50%以下で活動が停止するため、室内を50%以下の湿度に保てれば理想です。

梅雨や夏のように換気だけでは湿度が下がりにくい時期は、除湿器やエアコンのドライ機能を併用することで、室内を50%以下に保ちやすくなります。

実際に除湿・換気を行った人からは以下のような声が寄せられています。

押入れにコンパクト除湿機を入れておいたらかなり効果がありました

クローゼットや押入れは閉めっぱなしにせずに天気の良い日は全開にして換気を徹底しています。特に梅雨時期や冬場なども換気のために開けている。

重要な点として、湿度管理は年中を通して継続することが大切です。

ダニは繁殖サイクルが約1ヶ月と早いことから、一時的に湿度が下がっても、元に戻るとすぐに繁殖活動を再開してしまいます。

一度ダニを死滅させたと思っても、布団やカーペットに残った卵から再繁殖する可能性があるため、部屋の湿度管理は継続して徹底しましょう。

洗濯や掃除が難しい場所はダニ捕りシートやスプレーも有効

以下のように洗濯や掃除が難しい場所は、ダニ捕りシートやスプレーの活用も有効です。

- カーペット

- ソファ

- クッション

- カーテン

- ぬいぐるみ

洗濯や掃除が難しい場所は、ホコリがたまりやすく、ダニの温床になりやすいポイントです。

手入れが難しい場所には、通常の換気に加えて誘引+乾燥タイプのダニ捕りシートやスプレーを使うことで、より強力なダニ対策となります。

また、ダニ対策用のスプレーは駆除系と忌避系の2種類が存在します。

| タイプ | 詳細 |

|---|---|

| 駆除系 | すでに存在するダニを有効成分で直接死滅 |

| 忌避系 | ダニが嫌う成分が配合されており、ダニを寄せつけなくする |

しかし、ペットや乳幼児、アレルギー体質の方がいて不安という方は、ダニ捕りくんがおすすめです。

誘引+乾燥タイプのダニ捕りくんであれば、ダニを駆除したい場所に置くだけで、潜んだダニを引き寄せ、乾燥・死滅させられます。

捕獲したダニは吸水性セラミック粉末が付着して身動きが取れず、乾燥退治が可能です。

化学成分や殺虫剤不使用で、小さなお子さまやペットがいるご家庭でも安心して使用できますので、ぜひご利用ください。

\気軽に始められるダニ退治/

【要注意】やってはいけないダニ対策!逆効果になる行動と理由を紹介

以下の3つのダニ対策は、やり方を間違えると効果がなく、最悪の場合は逆効果になる恐れがあります。

無駄な労力や状況の悪化を防ぐためにも、正しい対策方法や注意点を確認しましょう。

ここでは、それぞれのダニ対策について詳しく解説します。

天日干しだけでは不十分

天日干しは布団を乾燥させるという観点では、有効な対策です。

しかし、ダニを死滅させる目的では効果が限定的なケースが多いです。

天日干しでは布団の内部まで熱が行き渡らず、表面温度も40〜45℃程度にとどまるため、ダニが逃げ込んでしまい、死滅温度の50〜60℃には届きません。

室内に取り込んで通常通り布団を使ってしまうと、ダニは元通りに生息を始めてしまいます。

ダニを死滅させるためには、天日干しを行ったあとに乾燥機や布団乾燥機を併用するのがおすすめです。

掃除機をかける頻度が低い、またはかけ方が不十分

掃除機をかける頻度が低い、またはかけ方が不十分だと、ダニ対策としての効果は期待できません。

ダニの死骸やフン、卵は非常に小さく、カーペットや布団の繊維の間に潜り込むことがあります。

軽く掃除機をかけるだけでは、これらを完全に吸い取れず、アレルゲンの原因が残ってしまいます。

掃除機をかける際は、1㎡につき20秒以上を目安として、ゆっくりと往復させましょう。

また、掃除機は以下のような機能を持っている商品がおすすめです。

- 布団掃除用のアタッチメント

- UV機能

- 温風機能

- ゴミ取りセンサー機能

- 吸引力が強い機種

寝具に特化する場合は、布団クリーナーの購入も検討しましょう。

なお、掃除機でダニの死骸やフンは吸い込めますが、生きているダニの駆除は期待できません。

生きているダニは、脚で繊維にしがみつくため、掃除機では吸いきれないことが多いです。

除湿シートや防虫シートをそのまま放置する

ダニ駆除を目的として設置した除湿シートや防虫シートをそのまま放置すると、かえって逆効果になる恐れがあります。

除湿シートや除湿性能がある防虫シートは湿気を吸収しきると、逆に湿気を放出して湿度が高まり、繁殖源になる可能性があるためです。

設置する際には説明書で有効期限を確認し、近づいてきた段階で取り換えることが大切です。

特に、梅雨の時期や押入れなど湿気がたまりやすい場所では、想定以上の水分を吸い、短期間で飽和状態になってしまう可能性があるため注意しましょう。

ダニの弱点に関するよくある質問と回答

ダニの弱点に関するよくある質問は、以下のとおりです。

細かい疑問を解消したうえで、効果的なダニ対策を行いましょう。

ここでは、それぞれの質問に対して詳しく回答します。

ダニがいるかわかる方法はある?

家の中にダニがいるか確認したい方は、専用のダニ検査キットの活用がおすすめです。

検査方法はさまざまですが、ダニが生息しそうな場所に専用のシートやテープを置き、サンプリングを取得する方法などがあります。

ほかにも、以下のような方法でダニがいるかどうかを判別できる可能性があります。

- 鼻水やくしゃみなどのアレルギー症状が出ている際にアレルギー検査を受ける

- ハウスダスト発見センサー搭載の掃除機をかける

- 虫に噛まれた際の症状から予想

- ダニ目視キットの活用

いくつか方法はありますが、専用のダニ検査キットが最も高精度です。

一方、ダニの死骸やフンは肉眼では見えにくいため、単に目視だけではダニかどうかを判別することは困難でしょう。

ダニが大量発生する原因は?

ダニが大量発生している場合、以下のような原因が考えられます。

- 高温多湿(温度20~30度 / 湿度60%以上)でダニが住みやすい環境

- フケや皮脂、食べかすなどダニのエサが豊富

- 長期間手入れをしていない布製品(カーペット / ぬいぐるみなど)がある

- 梅雨から秋にかけて、ダニが発生しやすい時期である

頻繁な換気を行い湿度を50%以下に下げ、掃除機を念入りにかけてダニのエサを減らすことで、徐々に改善していくことが期待できます。

ダニに食われやすい人の特徴は?

以下のような方は、ダニに食われやすい傾向があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 肌が柔らかい | 柔らかい肌はダニが口器を刺しやすく、噛まれやすい傾向がある |

| 体温が高く汗をかきやすい | 汗で寝具の湿度が高まり、ダニが繁殖しやすい環境となる |

| アルコールを飲む | ・ダニは二酸化炭素を頼りに人に近づく ・アルコールを飲むと汗や呼吸で二酸化炭素が体外に排出され、ダニを寄せつける可能性がある |

| 皮脂やフケが多い | エサが多く、ダニが集まりやすくなる |

| ペットと一緒に暮らしている | ペットの毛やフケがエサとなってダニが集まり、近くにいる飼い主まで噛まれる可能性がある |

| 寝具の手入れや掃除の頻度が低い | ダニの数が増え、食われる確率が高まる |

体質を変えることは困難ですが、小まめな換気や掃除を続けることでダニの数が減り、食われる頻度も下がっていくでしょう。

ダニの弱点である乾燥と湿度を意識して、寄せつけない環境づくりを行おう!

自宅のダニ被害で悩んでいる方は、ダニの弱点である高温・乾燥を意識した環境づくりを行いましょう。

具体的には、以下のような対策が効果的です。

- 布団乾燥機でダニを駆除

- 小まめな換気で湿度を50%以下に保つ

しかし、洗濯や掃除など頻繁にお手入れを行うのが難しいという方は、ダニ捕りくんの利用がおすすめです。

【ダニ捕りくんの特徴】

- 置くだけ簡単

- 誘引+乾燥のW効果

- 殺虫剤・化学成分不使用

- 約3ヶ月効果が持続

- 捨てるだけで簡単処理

- 広範囲に対応

ダニが好む香りで引き寄せ、内部の乾燥剤で水分を奪い死滅させます。

使用後はそのままゴミとして廃棄できるため、非常に簡単にダニ対策が可能です。

化学成分や殺虫剤は不使用なので、お子さまやペットと暮らす方でも安心してご利用いただけます。

上記の対策と組み合わせて活用すれば、自宅のダニ被害を最小限に抑えられるため、ぜひご活用ください。

\気軽に始められるダニ退治/