マダニは小さな体とは裏腹に、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など、命に関わる感染症を媒介する非常に危険な生物です。

マダニはたった1匹見つけただけでも既に家の中で繁殖が始まっている可能性があり、放置すると人やペットの健康を脅かします。

本記事では、マダニを放置してはいけない理由や、一般的な室内ダニとの違いを解説するとともに、マダニの侵入後のリスクに備える対策を詳しくご紹介します。

マダニはSFTSなどの重篤な感染症を媒介するため、侵入後のリスクに備える必要があります。

ご家族の安全を守るため、正しい知識を身につけ、適切な対策を行いましょう。

マダニを1匹見つけたら油断禁物!放置NGな理由

マダニは、刺されることで重症熱性血小板減少症候群(SFTS)やライム病など、様々な感染症を媒介する危険な生物です。

放置すると、これらの病原体が体内に侵入し、発症・重症化する恐れがあります。

屋内で見かけた場合は、既に人やペットに付着している可能性もあるので、放置すると健康被害につながりかねません。

見つけたら素手で触ったり潰したりせず、粘着テープなどで捕獲し、駆除業者への相談も検討しましょう。

刺されていなくても、発見次第すぐに適切な対策を行うことが必要です。

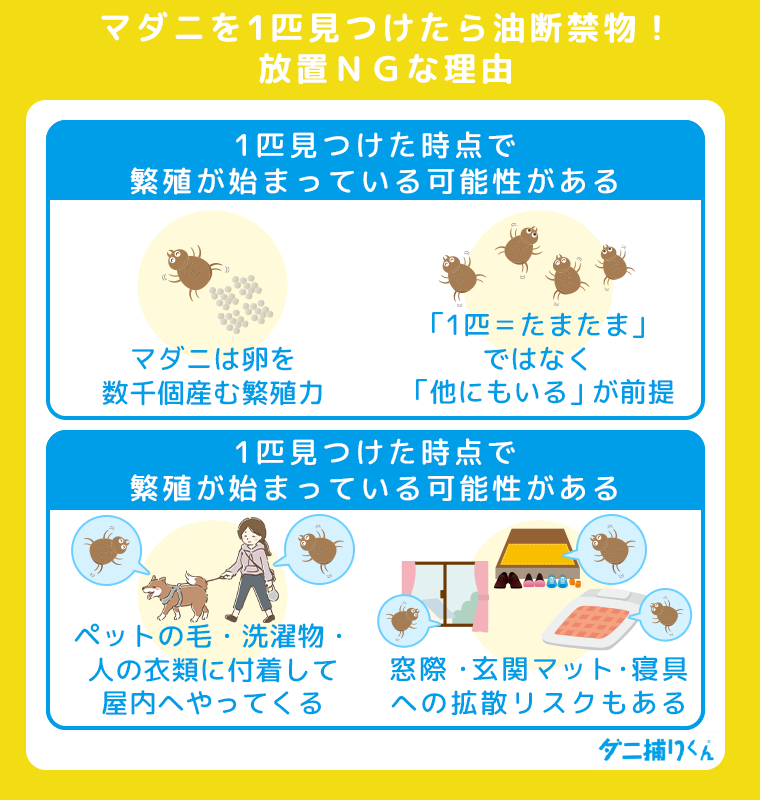

1匹見つけた時点で繁殖が始まっている可能性がある

マダニを屋内で1匹見つけた場合、「たまたま」ではなく「他にもいる」と考えるのが鉄則です。

マダニの驚異的な繁殖力にあります。

メスのマダニは1度の産卵で数千個もの卵を産みつけることができるため、既に家の中で繁殖サイクルが開始している可能性も。

また、マダニはSFTSなどの重篤な感染症を媒介するため、放置すると人やペットの健康を害する可能性があります。

そのため、1匹でも発見した際は、感染リスクと繁殖拡散のリスクを考慮し、専門的な駆除や徹底した対策を速やかに行う必要があります。

侵入経路から部屋全体に拡散している可能性も

マダニは、ペットの毛や人の衣類・靴下、さらには外干しした洗濯物などに付着し、屋外から屋内に侵入します。

そのため、家の中でマダニを1匹見つけた場合、その侵入経路を通じて既に部屋全体に拡散しているリスクを考える必要があります。

特に、侵入の初期段階でマダニが付着しやすい玄関マットや窓際だけでなく、寝具など人の生活空間にまで拡散している可能性があり、刺咬や感染症のリスクが高まります。

マダニは小さく、畳の隙間や家具の裏などにも潜伏しやすいため、侵入経路を特定しつつ、見つけた場所だけでなく部屋全体の徹底的な清掃・駆除対策が欠かせません。

マダニと他の室内ダニ(ヒョウヒダニ)との違いと健康被害

マダニと室内のダニ(ヒョウヒダニ)の違いは、以下の通りです。

| 項目 | マダニ | ヒョウヒダニ |

|---|---|---|

| 画像 |  |  |

| 生息場所 | 主に屋外の草むら | 屋内の布団・カーペットなど |

| 大きさ | 大型(数mm・肉眼で確認) | 小型(肉眼で見えにくい) |

| 食性 | 吸血(動物や人) | フケ・垢など(人を刺さない) |

| 被害 | 感染症(SFTS・ライム病など) | アレルギー(喘息・鼻炎など) |

※画像引用元②:さいたま市健康科学研究センター

マダニとヒョウヒダニは、同じ「ダニ」でも危険性が大きく異なります。

ヒョウヒダニは主にフンや死骸が喘息やアトピーなどのアレルギーの原因となりますが、マダニは屋外に生息し人や動物から吸血します。

吸血した際の、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)をはじめとする致死性の高い感染症を媒介する点が最も危険とされています。

マダニに吸血された場合は、絶対に自分で取らずに医療機関を受診する必要があります。

マダニは屋外型

マダニは、草むら・山林・庭などの屋外に生息するダニで、吸血を目的として人や動物に付着します。

| ダニの種類 | 症例画像 |

|---|---|

| マダニ ※日本紅斑熱における刺し口 |  |

付着して吸血されると、強いかゆみや炎症を引き起こすだけでなく、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)やライム病などの致死率の高い感染症を媒介することもあります。

これらの感染症リスクは、人間だけでなく、散歩などで屋外に出る犬や猫などのペットにも及ぶため、注意が必要です。

屋外での活動後は、マダニが付着していないか入念にチェックし、万が一吸血しているマダニを見つけた場合は、無理に取らずに速やかに医療機関を受診することが重要です。

ヒョウヒダニは室内型

ヒョウヒダニは、マダニのような屋外型と異なり、人の生活空間である屋内に生息するダニです。

特に寝具・カーペット・衣類・ソファなど、暖かく湿気がこもり、人のフケや垢といった餌が豊富な場所で繁殖します。

ヒョウヒダニは人を直接刺すことはありませんが、その死骸やフンが細かなアレルゲンとなり、喘息・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎といった深刻なアレルギー症状をもたらす原因となります。

さらに、ヒョウヒダニを餌とするツメダニが増えることで、刺されて激しいかゆみが生じる二次被害に繋がる可能性もあります。

そのため、ヒョウヒダニの繁殖を防ぐための徹底した室内清掃と除湿が、快適な生活環境を維持する上で欠かせません。

マダニを見つけたときの正しい対処法

マダニを見つけたときの正しい対処法は、以下の通りです。

マダニを発見した場合は対処法を徹底し、マダニによる被害から身を守りましょう。

① 素手で触らない・つぶさない

マダニを見つけても、絶対に素手で触ったり、潰したりしないでください。

マダニを潰すと病原体を含む体液に触れることになり、感染症のリスクを高めてしまいます。

マダニに刺されていない場合は、粘着力の強いガムテープやティッシュなどで慎重に捕獲し、ビニール袋に入れて密封して処分しましょう。

吸血中のマダニを見つけた場合は、絶対に自分で取ろうとせず、速やかに病院へ向かってください。

② 刺されていたらすぐに病院へ

もしマダニが皮膚に食い込み、吸血しているのを見つけたら、決して自分で引っ張ったり、ピンセットなどで無理に引き抜いたりしないでください。

無理に取ると、マダニの口器の一部が皮膚内に残るほか、体液が逆流し感染症を引き起こすリスクが高まります。

刺された場合は、マダニが付着した状態のまま、すぐに皮膚科などの医療機関を受診しましょう。

専門医による適切な処置で、マダニ全体を安全に除去してもらうことが必須です。

また、感染した可能性がある場合は、医師の判断で抗生物質の処方が検討されることもあります。

受診の際は、いつ・どこで刺されたかを正確に伝えることが重要です。

③ 家の中をチェックする際のポイント

マダニを屋内で見つけた場合、他の場所にも潜んでいる可能性が高いです。

特に、マダニが侵入しやすい経路と場所を重点的にチェックしましょう。

主な侵入経路は、ペットの毛・人の衣類・外干しした洗濯物などです。

さらに、暖かく潜伏しやすい寝具・ソファ・カーペットの裏も入念に確認してください。

目視で発見が難しい場合は、駆除業者に相談し、専門的な調査を依頼することも検討してみてください。

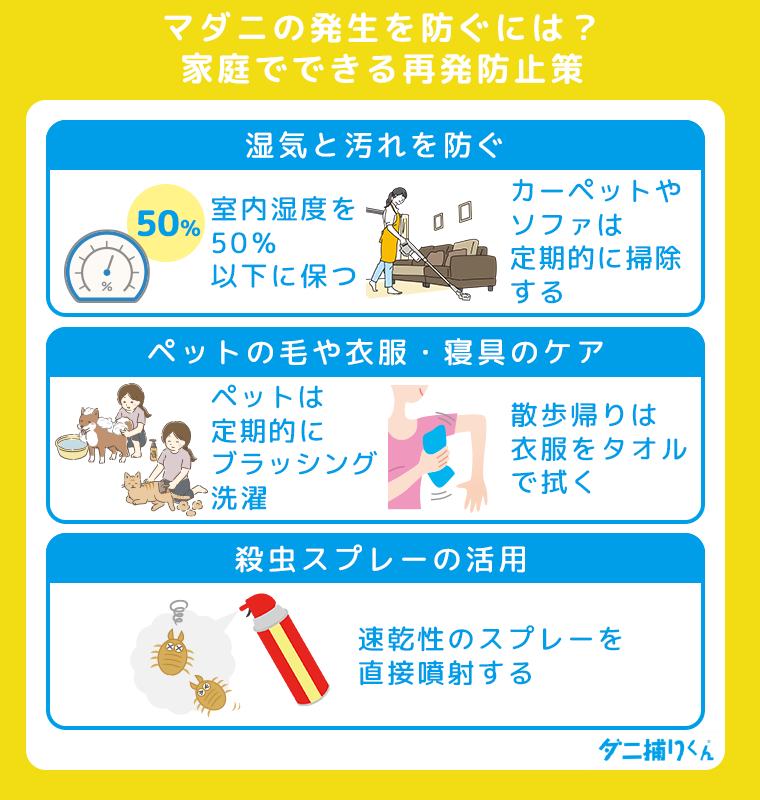

マダニの発生を防ぐには?家庭でできる再発防止策

家庭でできるマダニの再発防止策は、以下の通りです。

上記の対策を徹底すれば、マダニだけでなく家に潜むダニの繁殖も防ぐことができます。

① 湿気と汚れを防ぐ

屋内に生息・繁殖するダニは、高温多湿な環境を好みます。

そのため家の中の湿気を減らし、清潔な状態を保つことが、ダニ全般の発生を防ぐ基本となります。

具体的には、室内の湿度を50%以下に保つよう除湿機やエアコンを活用し、換気を頻繁に行いましょう。

また、マダニの餌となるホコリ・フケ・垢が溜まらないよう、掃除機をこまめにかけることも重要です。

特にカーペットや畳、ソファの隙間はダニが潜伏しやすい場所であるため、念入りに清掃することが再発防止に繋がります。

② ペットの毛や衣服・寝具のケア

マダニの家庭への侵入は、主に屋外からの持ち込みによって発生するため、侵入経路を断つケアが再発防止の鍵となります。

ペットの散歩後は、速やかにペットの全身をブラッシングし、マダニが付着していないかを細部まで確認することが極めて重要です。

また、人の衣類もすぐに脱いで洗濯するか、粘着ローラーでチェックし、マダニが潜んでいないかを確かめる必要があります。

さらに、人が長時間触れる寝具もマダニが付着しやすい場所の一つであるため、定期的な天日干しや乾燥機を活用し、布団用の掃除機で入念に吸引しましょう。

このような定期的なケアにより、マダニの潜伏と繁殖を未然に防ぐことができます。

③ 防ダニアイテムの併用

マダニ対策の有効性を高めるには、家庭で複数の防ダニアイテムを賢く併用することが効果的です。

| 対策法 | 効果持続 | 安全性 |

|---|---|---|

| スプレータイプ | 一時的(数日〜1週間) | △(薬剤あり) |

| 防虫剤タイプ | 約1〜2か月 | △(香料・薬剤) |

| 乾燥・掃除 | 一時的 | ◎ |

スプレータイプや防虫剤タイプのアイテムは即効性がありますが、効果が一時的であったり、薬剤や香料の安全性・揮発性に注意する必要があります。

マダニは1匹でも見つけたら「今すぐ対策」が必要

マダニは1匹見つけた時点で、その繁殖力の高さから、既に家の中に複数の個体が潜んでいる可能性を前提として、「今すぐ対策」を実行する必要があります。

マダニは重篤な感染症を媒介するため、放置は厳禁です。

また、屋外から持ち込まれるため、日々の洗濯や掃除といった一時的な対策だけでは不十分であり、再発防止には以下のように長期にわたる継続的な対策が必要です。

- 湿気と汚れを防ぐ

- ペットの毛や衣服・寝具のケア

- 防ダニアイテムの併用

こうした 複数の対策を組み合わせることで、家全体をマダニから安全に守りやすくなります。