一人暮らしの狭い部屋や押入れがないアパートでは、毎朝の布団の収納に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか?

「面倒だから敷きっぱなしにしている」「三つ折りにして部屋の隅に置いているだけ」という方もいるかもしれません。

布団を適切に管理しないと、目に見えないところでダニやカビが大量発生し、知らないうちに健康を害している可能性があります。

特にダニは、湿度60%以上・温度20〜30℃の環境で活発に増殖する(※)ため、布団を敷きっぱなしにすると、布団と床の接地面で結露が発生し、カビやダニの温床となるリスクが高まります。

※参照:京都工芸繊維大学 繊維科学センター「繊維製品のダニとその対策」

しかし、押入れがない部屋でも、正しい知識と対策があれば、布団を清潔に保ちながらストレスなく管理することは十分可能です。

そこで本記事では、布団を毎日どうしてるかという疑問に対して、押入れがない部屋でも実践できる具体的な収納方法から、ダニ・カビを防ぐための対策まで解説します。

住環境に合った最適な布団管理方法を見つけて、清潔で快適な睡眠環境を手に入れたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

布団の下や収納スペースに潜むダニ対策には、ダニ取りシートが効果的です。

- 製品に入ったダニを100%退治(※第三者機関による試験で実証済み。)

- 天然由来成分で安心・安全

- 置くだけ・3ヶ月有効

『ダニ捕りくん』は、すのこベッドの下や、クローゼット・収納ラックの中に設置するだけで、周囲のダニを誘引して捕獲・死滅させます。

実証済みの確かな効果により、目に見えないダニの脅威から家族の健康を守れるでしょう。

1枚1,680円で3ヶ月間使えるため、布団の下や収納スペースのダニ対策を徹底したい方は、ぜひ活用してみてください。

\置くだけで布団のダニを徹底退治!3ヶ月間効果が持続/

毎日の布団収納はどうしてる?主な収納方法

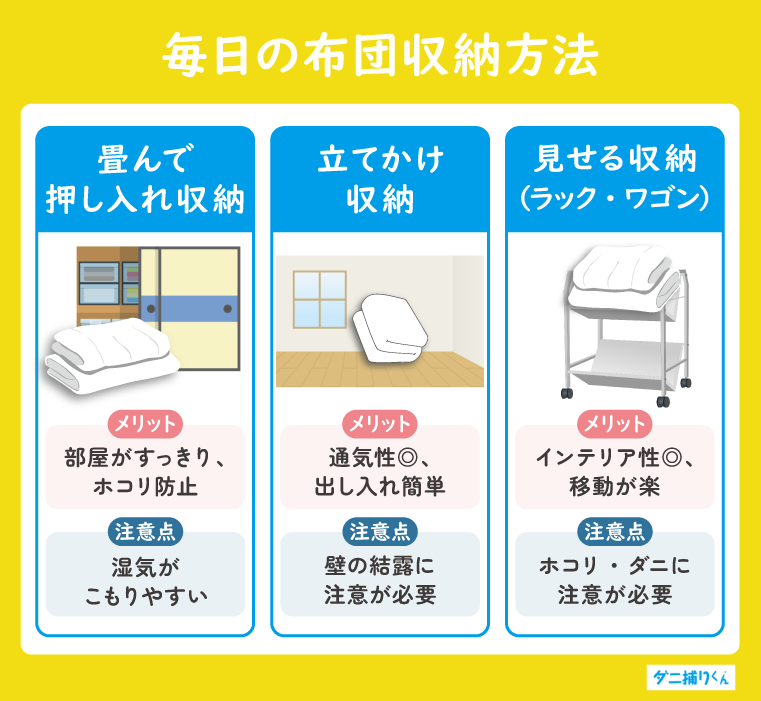

布団を毎日どうしてるかは、住環境や生活スタイルによって大きく異なりますが、多くの人が実践している収納方法は大きく3つのパターンに分けられます。

この3つの方法は、それぞれ異なるメリットがあり、どれが正解というわけではありません。

ここからは、各収納方法の具体的な実践方法と、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

畳んで押し入れやクローゼットに収納

畳んで押入れやクローゼットに収納する方法は、最も一般的な布団の管理方法です。

朝起きたら布団を三つ折りに畳み、押入れやクローゼットなどの収納スペースにきちんと片付けることで、生活空間と睡眠空間を明確に分けられます。

- 部屋がすっきり片付く

- 布団がホコリや直射日光から守られる

- 湿気を調整しやすい

布団は毎朝畳んで収納することで清潔な状態を長期間維持しやすく、布団の寿命を延ばすことにもつながります。

また、人は睡眠中にコップ1杯分の汗をかく(※)ため、毎朝畳む習慣をつけることで布団の湿気を除去し、カビやダニの繁殖を効果的に防げます。

※参照:J-Stage「環境温湿度と睡眠」

立てかけて収納

立てかけて収納する方法は、押入れがない部屋やワンルームに最適な方法です。

布団を畳んで壁際に立てかけることで、通気性を確保しながら省スペースで収納できるため、一人暮らしの方や限られた空間で暮らす方に特に取り入れられています。

- 通気性が高く、湿気・カビ予防に有効

- 押入れを使わないため、収納スペースが限られた部屋でも実践可能

- 毎朝の片付けが簡単で、布団を干す感覚で手軽に管理できる

押入れやクローゼットがないワンルームや1Kの部屋でも実践できるこの方法は、布団を立てかけることで、両面に空気が触れやすくなり、睡眠中に吸収した湿気を効率的に放出できます。

ただし、壁に直接布団を立てかけると壁紙が汚れたり湿気が壁に移ったりする可能性があるため、布団スタンドや折りたたみ式のすのこラックを使用するのがおすすめです。

収納ラック・ワゴンで見せる収納

収納ラック・ワゴンで見せる収納は、近年注目されているインテリア性と実用性を両立した布団収納方法です。

布団を専用ラックやキャスター付きワゴンに置き、「見せる収納」として部屋の雰囲気に自然に馴染ませることで、収納の手間を減らしながらおしゃれな空間を演出できます。

- 見た目が整う+出し入れがスムーズ

- 床から浮かせて収納できるため、通気性が良く、ホコリやダニの侵入も軽減できる

- キャスター付きのものを選べば、掃除や移動もラク

多くの布団収納ラックは床に直置きするよりも空気の流れが確保されるため、湿気もこもりにくくなります。

ただし、オープンな状態で保管するため、ホコリが付着しやすく、定期的な掃除が必要です。

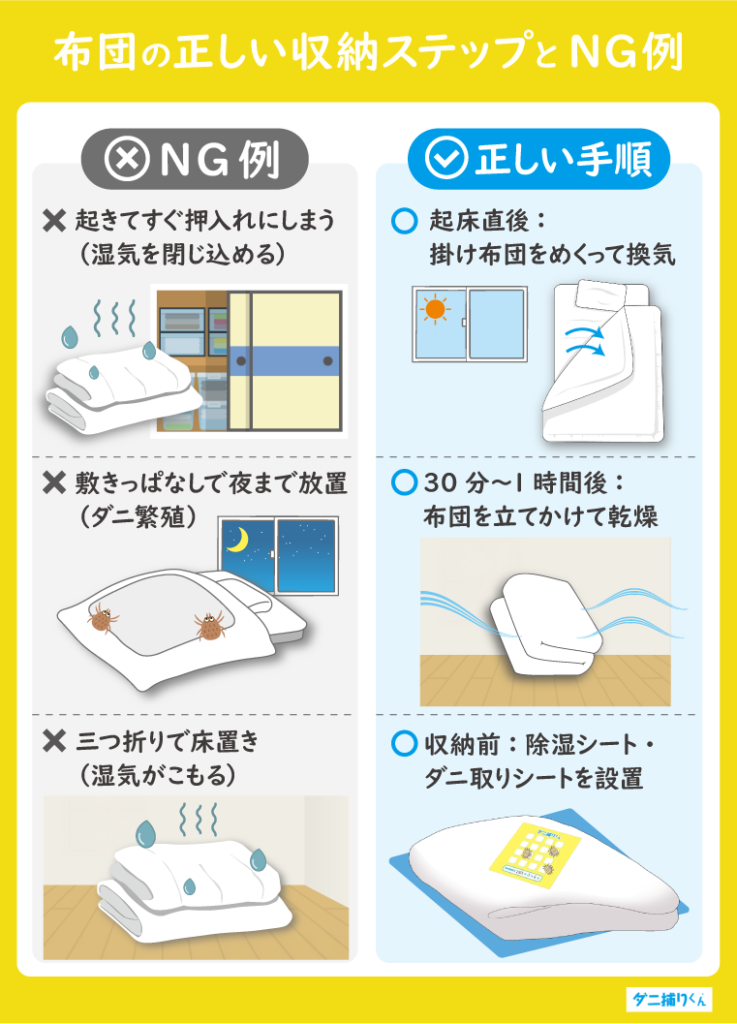

布団を毎日敷きっぱなし・すぐに収納するNGパターン

布団を毎日どうしてるか考えたとき、多くの人が無意識に行っている行動の中には、実はダニやカビの繁殖を促進してしまう「NGパターン」が潜んでいます。

「面倒だから敷きっぱなし」「きちんと畳んですぐ収納している」という行動は、一見すると両極端に見えますが、実はどちらも湿気対策という観点では不十分であり、布団の衛生状態を悪化させる可能性があります。

布団管理で避けるべきNGパターンは、以下の通りです。

これら3つのパターンに共通するのは、「睡眠中に布団が吸収した湿気を適切に逃がせていない」という点です。

ここからは、各NGパターンがなぜ問題なのか、そしてどのような健康リスクを招くのかについて解説していきます。

敷きっぱなしはダニ・カビの温床になる

ダニやカビにとって理想的な繁殖環境を提供してしまう「布団を敷きっぱなし」は、最も避けるべき行動です。

前述の通り、人は睡眠中にコップ1杯分の汗をかくとされており、この水分が布団に吸収されたまま放置されると、高温多湿の環境が形成されます。

特にフローリングに直接布団を敷いている場合、通気性がほとんどないため、湿気の逃げ道がなくなり、ダニやカビが発生するリスクが極めて高くなります。

さらに深刻なのは、ダニやカビが引き起こす健康被害です。

ダニの死骸やフン、カビの胞子はアレルゲンとなり、喘息・鼻炎・皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こす原因になります。

小さな子どもや高齢者、もともとアレルギー体質の方は影響を受けやすく、慢性的な咳や鼻づまりに悩まされることも。

「朝起きると鼻がムズムズする」といった症状がある場合、布団の敷きっぱなしが原因である可能性があるため、収納方法について見直す必要があるでしょう。

起きてすぐ収納するのも湿気を閉じ込める原因になる

起きてすぐに布団を畳んで収納するという行動は、一見すると几帳面で良い習慣のように思えますが、実は湿気対策の観点からは推奨できないNGパターンです。

睡眠中に布団が吸収した大量の水分は、起床直後の時点ではまだ布団内部に残っており、この状態のまま押入れやクローゼットに収納してしまうと、湿気が密閉空間に閉じ込められてしまいます。

その結果、収納スペース全体の湿度が上昇し、布団だけでなく、周囲に保管している衣類や他の寝具にまでダニやカビが広がるリスクが生まれます。

「きちんと片付けている」という意識が、かえって衛生面でマイナスに働くこともあるため、収納のタイミングには十分注意しましょう。

三つ折りで放置も湿気がこもりやすい

布団を三つ折りにして部屋の隅に置いておくという方法は、多くの人が実践しているスタイルでしょう。

しかし、この方法も湿気対策という観点では不十分であり、布団内部に湿気がこもりやすく、局所的なカビやダニの発生リスクが残ります。

特に三つ折りの中心部分や折り目の内側は、外気に触れにくく、湿気が滞留しやすいため、知らないうちにカビの温床になっているケースも珍しくありません。

ただし、布団を完全に敷きっぱなしにするよりは、三つ折りにして置いておく方がマシと言えます。

三つ折り収納を実践する場合は、布団の下にすのこを敷いて床から浮かせるなど、わずかでも空気の流れを確保することが重要です。

布団は毎日あげるべき?ダニ・カビが招く2つのリスク

結論、布団は毎日あげるべきです。

布団を適切に管理せず、敷きっぱなし・放置すると、以下のようなリスクがあります。

ダニやカビは単に「不快なもの」では済まず、特に健康面への影響は軽視できません。

ここからは、ダニ・カビが引き起こす具体的なリスクについて、科学的根拠とともに詳しく見ていきましょう。

ダニやカビが発生すると健康を害する可能性がある

ダニやカビが発生した布団で眠り続けることは、知らず知らずのうちに健康を蝕む危険な行為です。

ダニの死骸やフン、カビの胞子は強力なアレルゲンとなり、吸い込むことで以下のような様々なアレルギー症状を引き起こします。

- アレルギー性鼻炎:くしゃみ、鼻水、鼻づまりが慢性的に続く

- 気管支喘息:咳や喘鳴、呼吸困難などの症状が現れる

- アトピー性皮膚炎:皮膚にかゆみ、発疹、赤みが出現する

- 過敏性肺炎:カビの胞子により肺に炎症が起こる

カビは湿度60%以上の環境で発育し、温度20〜30℃の条件下で最も活発に繁殖します(※)。

※参照:NPO法人カビ相談センター

特に小さな子どもは免疫機能が未発達なため重いアレルギー症状が出やすく、高齢者は呼吸器機能の低下により肺炎などの重篤な疾患につながるリスクがあります。

「最近、朝起きると咳が止まらない」「子どもが夜中に咳き込んで起きる」といった症状があれば、布団のダニ・カビが原因である可能性を疑いましょう。

健康被害を防ぐためには、毎日の布団管理に加えて、ダニ取りシートなどの専用グッズを活用し、ダニの絶対数を減らすことが重要です。

布団の寿命が短くなり買い替えコストがかさむ

布団を敷きっぱなしにして湿気がこもると、布団の保温性や吸湿発散性が低下し、本来の機能が損なわれることで寿命が大幅に短くなります。

適切に管理すれば敷布団は3〜5年、掛け布団は5〜10年使えるはずが、湿気やカビ・ダニの被害を受けると早期の買い替えを余儀なくされるでしょう。

仮に敷布団1組1万5千円・掛け布団1組2万円で購入した場合、2年ごとの買い替えになると5年間で8万7千500円にまで膨れ上がります。

布団の寿命を延ばすためには、毎日の適切な管理が不可欠です。

布団を毎日どうしてる?起きてから収納までの正しい手順

布団を清潔に保つためには、以下2つのステップを守った正しい手順を心がけましょう。

この2ステップを守るだけで、ダニやカビの繁殖を大幅に抑制できます。

人は睡眠中にコップ1杯分の汗をかくため、起きてすぐの布団には大量の湿気が含まれているため、この湿気を適切に逃がすことが、ダニ・カビ対策の最重要ポイントです。

ここからは、各ステップの具体的な実践方法について、時間軸に沿って詳しく解説していきます。

起床直後:まず掛け布団をめくって換気

起床直後に最初にすべきことは、掛け布団をめくって敷布団の湿気を逃がすことです。

睡眠中に体から蒸発した汗は、掛け布団と敷布団の間に閉じ込められており、この状態のまま放置すると湿気がこもり続けます。

掛け布団をめくることで、敷布団に溜まった湿気が空気中に放出され、布団内部の温度も下がります。

同時に部屋の窓を開けて喚起すると、部屋全体の湿度が下がるため、布団の乾燥がより早く進むでしょう。

「朝は寒いから窓を開けたくない」という方も、5〜10分だけでも換気することで高い除湿効果が期待できます。

30分〜1時間後:布団を干す・立てかける

起床後30分〜1時間経過したら、敷布団を裏返したり椅子や布団干しに立てかけたりして、湿気を完全に飛ばしましょう。

具体的な布団を乾燥させる方法は、以下の通りです。

- 天日干し:天気が良い日は、ベランダや庭で両面を1〜2時間ずつ干す(10時〜14時が最適)

- 室内干し:布団干しスタンドや椅子に立てかけ、窓際の日光が当たる場所に置く

- 壁に立てかけ:壁際に布団を立てかけ、サーキュレーターで風を当てる

- 布団乾燥機:天候に関係なく、高温で確実に湿気を除去できる

天日干しができない場合でも、室内で布団を立てかけておくだけで通気性が確保され、カビの発生リスクを大幅に下げられます。

布団と床の接地面は湿性カビ繁殖の好適条件に近い温湿度となる(※)ため、立てかけることで接地面をなくすことが重要です。

※参照:J-Stage「寝具-健康の視点より-」

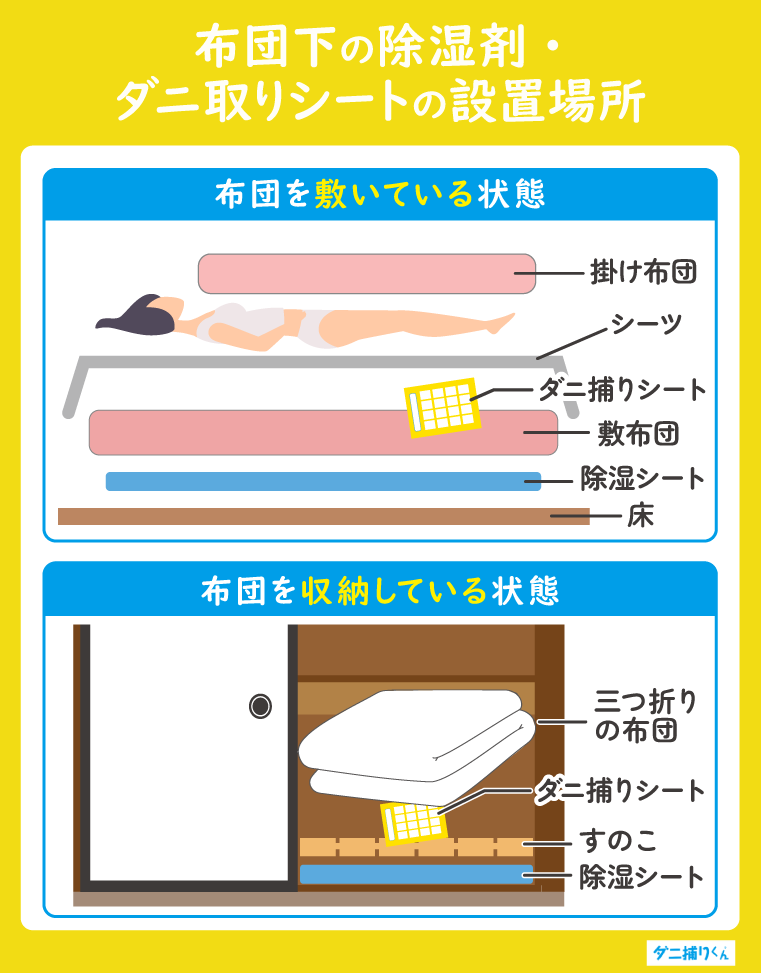

収納前:ダニ対策グッズを設置する

布団を収納する前に、ダニ取りシートや除湿剤を設置することで、収納中もダニ・カビの繁殖を防ぐことができます。

湿気を飛ばした後でも、収納スペースの環境によっては再び湿気がこもる可能性があるため、予防的な対策が不可欠です。

- ダニ取りシート:布団の下や押入れ内に設置し、ダニを誘引・捕獲する

- 除湿剤:収納スペース内の湿度を60%以下に保ち、カビを予防する

- 防虫・防ダニスプレー:収納前に布団に軽く吹きかけておく

特にダニ対策には、科学的に効果が実証されたダニ取りシートの使用がおすすめ。

中でも『ダニ捕りくん』は、天然由来の誘引剤でダニをおびき寄せ、乾燥させて死滅させる仕組みで、第三者機関による試験で「製品に入ったダニを100%退治」できることが実証されています。

正しい手順で布団を管理することで、押入れがない部屋でもダニ・カビのリスクを最小限に抑えられるでしょう。

\布団の下に置くだけで3ヶ月間ダニ対策が完了/

布団のダニ・カビを防ぐ毎日できる4つの対策

布団のダニ・カビを防ぐには、収納方法を工夫するだけでなく、日常的に実践できる以下4つの対策を習慣化することが重要です。

これらの対策は、どれか一つだけでは不十分ですが、組み合わせることで相乗効果が生まれ、清潔な睡眠環境を実現できます。

以下で、各対策の具体的な実践方法とポイントについて詳しく見ていきましょう。

除湿機やすのこを活用して湿度を60%以下を保つ

室内の湿度を60%以下に保つことは、ダニ・カビ対策の最も基本的かつ効果的な方法です。

室内塵性ダニは湿度60%以上で活発に繁殖する(※)ため、この数値を下回る環境を維持することでダニの増殖を防ぐことができます。

※参照:京都工芸繊維大学 繊維科学センター「繊維製品のダニとその対策」

湿度を60%以下に保つ具体的な方法は、以下の通りです。

- 除湿機の使用

梅雨時期や夏場は、部屋全体の湿度を下げるために除湿機を活用する - エアコンの除湿機能

冷房モードではなく除湿モードを使い、室温を保ちながら湿度を下げる - すのこの活用

布団の下にすのこを敷くことで、床との間に空気の通り道ができ、湿気がこもりにくくなる

すのこは、床と布団の接地面をなくすことで、熱気や湿気を逃がす効果に期待できます。

フローリングに直接布団を敷いている場合、結露が発生しやすくなりますが、すのこを敷くだけでこのリスクを大幅に軽減できるでしょう。

部屋の換気を行う

部屋の換気は、布団にこもった湿気を効率的に排出し、新鮮な空気を取り込むために欠かせない習慣です。

換気の理想的な頻度は、1時間に5〜10分を1日2〜3回行うことですが、少なくとも朝起きたときと夜寝る前の2回は必ず換気するようにしましょう。

- 対角線上の窓を2箇所開ける:空気の流れができ、湿気が素早く排出される

- 窓が1箇所しかない場合:ドアを開けて、他の部屋の窓とつなげる

- 雨の日や冬場:短時間(5分程度)でも窓を開けるか、換気扇を回す

対角線上の窓を開けることで、風の入口と出口ができ、室内の空気が循環しやすくなります。

部屋全体の湿度が下がると、自然に布団にこもった湿気も取り除かれるため、布団管理が格段に楽になるでしょう。

「寒いから窓を開けたくない」という冬場でも、5分程度の換気を習慣化するだけで、カビやダニのリスクを大きく減らせます。

布団乾燥機で定期的に高温処理する

布団乾燥機の高温コース(50℃以上)を使用すると、ダニを確実に死滅させることができます。

ダニは50℃以上の熱環境に20〜30分さらされると死滅するため、布団乾燥機による高温処理は、即効性のあるダニ対策として有効です。

- 使用頻度:週1回程度が理想的(最低でも月2回)

- 高温コースを選択:50℃以上の温度設定で30分〜1時間運転する

- 使用後の処理:ダニの死骸やフンを除去するため、掃除機や布団クリーナーをかける

布団乾燥機は、天候に左右されず確実に布団を乾燥させられる点が大きなメリットです。

特に梅雨時期や冬場など、天日干しが難しい時期には欠かせないアイテムとなります。

ただし、布団乾燥機で死滅させたダニの死骸やフンは布団に残るため、使用後は必ず掃除機をかけてアレルゲンを除去することが重要です。

ダニ取りシート・除湿剤を布団の下に設置する

ダニ取りシートや除湿剤を布団の下や収納場所に設置することで、長期的かつ継続的にダニ・カビを防ぐことができます。

特にダニ取りシートは、生きたダニを誘引して捕獲する仕組みのため、予防だけでなく駆除にも効果があります。

具体的な設置場所は、以下の通りです。

『ダニ捕りくん』のように高い退治効果が実証されたダニ取りシートを使用すれば、毎日の手間をかけずに継続的なダニ対策が可能です。

これらの4つの対策を組み合わせることで、布団を毎日どうしてるかという悩みを解決しながら、清潔で快適な睡眠環境を手に入れられます。

\製品に入ったダニを100%退治!/

押入れがないしまう場所がない部屋での布団収納方法と注意点

押入れがないしまう場所がない部屋でも、工夫次第で布団を清潔に収納・管理することは十分可能です。

一人暮らしのワンルームや収納スペースが限られた部屋では、以下3つの方法が特に実践しやすく、それぞれの特性に合わせた湿気対策とダニ対策を行うことで、衛生的な布団管理が実現できます。

| 収納方法 | メリット | 必須の対策 |

|---|---|---|

| すのこを敷く | 床との間に空気の通り道ができ、通気性が確保される | すのこ自体へのカビ対策として除湿剤を併用 |

| 部屋の隅に置く | 収納家具不要で手軽、インテリアとして馴染ませられる | ホコリ防止のためカバー装着と定期的な掃除 |

| ベッド下に収納 | デッドスペースを有効活用でき、部屋が広く使える | 湿気対策として収納ケース使用と除湿剤設置 |

押入れがないという制約があっても、これらの工夫を実践することで、清潔で快適な布団管理が可能になります。

ただし、どの収納方法においても「湿気を飛ばす」「除湿剤とダニ取りシートを設置する」「喚起する」ことは忘れずに行うようにしましょう。

毎日の布団収納は正しい知識とダニ対策で快適にしよう!

布団を毎日どうしてるかという悩みは、正しい知識と適切なダニ対策を実践することで解決できます。

- 布団は毎日湿気を逃がす

- 押入れがなくてもすのこやラックで工夫する

- 湿度60%以下+ダニ取りシートでダニ・カビを防ぐ

毎日の布団管理にストレスを感じている方こそ、本記事で紹介した方法を実践してみてください。

『ダニ捕りくん』のような科学的に効果が実証された製品を活用することで、清潔で心地よい睡眠を手に入れられます。

今日から始められる対策ばかりなので、できることから1つずつ取り入れてみてください。

\3ヶ月間効果持続で手間いらずなダニ対策/